2025年7月,香港高等法院第23号法庭内,三份起诉书打破了宗氏家族表面的平静。三位持美国护照的“宗氏子女”——宗继昌、宗婕莉与宗继盛——以血缘为矛,刺向同父异母的长姐宗馥莉。要求冻结其名下汇丰银行账户内18亿美元资产,并追讨父亲宗庆后生前承诺的21亿美元信托权益。

与此同时,杭州中级人民法院也收到一宗股权继承诉讼:三位原告要求分割宗庆后持有的娃哈哈集团29.4%股权。按当前市值计算,这部分股权价值超200亿元人民币。

图片源自网络,侵删

在公众视野中一直是“独生女”的宗馥莉,突然面对手持出生证明和DNA鉴定申请的三位“弟妹”,以及他们身后那位被称为娃哈哈“影子夫人”的母亲——前集团高管杜建英。宗馥莉手握父亲2020年所立遗嘱,坚称“境外资产由独女继承”,直指对方证据“签名遭篡改”。而三位“弟妹”则向法庭提交出生证明,申请调取父亲医院血液样本进行DNA鉴定,并指控宗馥莉擅自转移信托账户中的110万美元资金。

这场横跨香港与杭州的诉讼,不仅关乎340亿资产的归属,更将香港信托推至聚光灯下——当亲情遭遇财富,制度设计如何成为家族财富最后的守夜人?

今天我们不聊八卦,只聊资产配置与财富传承。

豪门暗战,争产风波中的香港信托角力

香港高等法院的诉讼文件显示,宗氏争产案的核心战场是21亿美元信托资产的法律效力。三名原告主张,宗庆后生前曾通过香港汇丰银行设立三只离岸信托,每位子女应获得7亿美元权益。

宗馥莉团队的反击直指法律程序核心:原告未能提供宗庆后签署的书面信托契约,违反香港《信托法》第8条“设立信托必须采取书面形式”的强制性规定。

更复杂的是,双方在香港与杭州开辟了双重战场。当香港法院依据普通法审查信托有效性时,杭州法院需根据《继承法》裁决非婚生子女对娃哈哈股权的继承权。香港法院已将案件延至9月18日,等待杭州DNA鉴定结果;而内地法院则需厘清股权是否已被家族信托隔离。

案件背后,是三位原告母亲杜建英浮出水面的隐秘身份。这位原娃哈哈党委书记,自1991年起与宗庆后存在特殊关系。她名下关联企业超百家,在沈阳娃哈哈荣泰食品等子公司中,她与三名子女同列董事会。

图片源自网络,侵删

血缘与财富的纠葛,在宗庆后去世后彻底爆发。

中国式传承困境,制度缺失的沉重代价

宗庆后遗产争夺战暴露了中国第一代企业家在财富传承上的集体困境。数据显示,中国约80%民营企业是家族企业,而当下正处于“代际交接”的关键时期。然而据麦肯锡调查,全球家族企业只有30%可以传到第二代,能传到第三代的不足13%。

这场纠纷凸显三个制度性缺陷:

股权架构的模糊性陷阱

娃哈哈通过37家关联企业形成复杂控制链条,核心资产归属需穿透5层架构才能厘清。相比之下,龙湖集团吴亚军2018年通过家族信托明确拆解投票权与收益权的做法更值得借鉴。

传承规划的时间窗口缺失

清华大学五道口金融学院报告显示,68%的民营企业家未订立正式遗嘱,其中80%受“忌讳谈论身后事”的传统观念影响。宗庆后若能在75岁前后完成血缘关系公证和不可撤销信托设立,或可避免当前困局。

治理结构的家族依赖症

娃哈哈2024年董事会7名成员中,4名为宗庆后亲属或旧部,独立董事仅2名(占比28.5%)。这种结构导致纠纷直接冲击企业运营,全国工商联调研显示,诉讼曝光后已有3家省级代理商因担忧股权变动暂停进货。

香港信托为何成为富豪的财富“保险箱”?

众多内地富豪悄然将资产装入香港信托架构,这一选择的背后,是香港独特的法律基因与制度优势。

普通法传统的强大支撑:香港信托采用英国普通法系的衡平法原则,确立“双重所有权”结构——信托机构持有普通法所有权,受益人则拥有衡平法所有权。当受托人违背责任时,衡平法优先保护受益人权益,形成刚性法律框架下的正义保障。

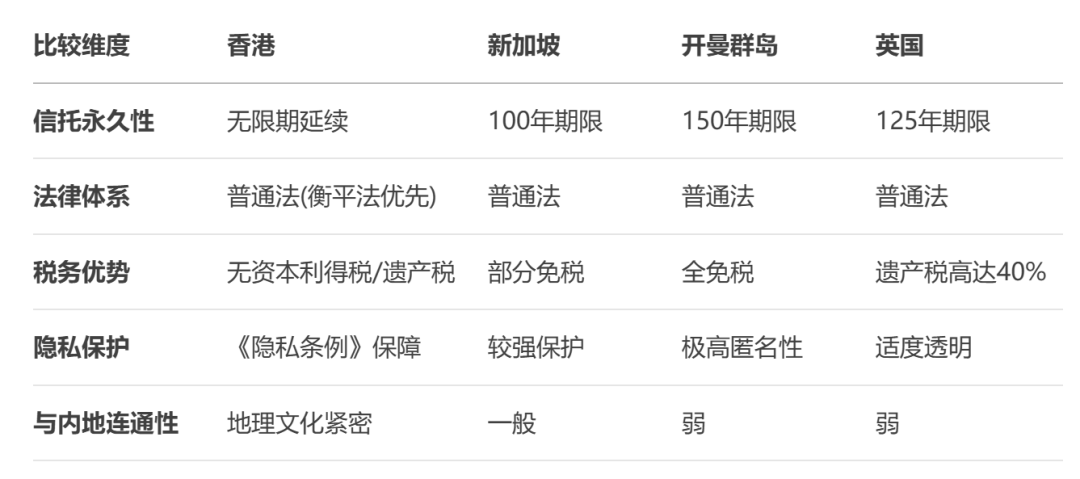

财富永续传承的保障:香港信托业拥有逾百年历史,至今没有信托公司倒闭记录。更关键的是,香港允许信托无限期延续,而新加坡(100年)、英国(125年)等均有期限限制。

税务优势同样令人瞩目:无资本利得税、无遗产税,利得税仅针对香港来源收入,这对需要跨境配置资产的内地富豪形成强大吸引力。

监管架构则构建了第三重保障。香港信托公司直接受财政司司长监管,属于交叉金融行业,需满足《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下的TCSP(信托或公司服务提供者)牌照要求。这种严格而透明的监管,为信托资产筑牢防火墙。

香港信托与其他离岸地关键差异对比:

功能图谱,香港信托的多元财富管理生态

在宗氏争产案中,争议焦点是传统的家族信托。但在实际应用中,香港信托早已发展出丰富多元的服务矩阵,覆盖从家族传承到企业治理的全场景。

家族财富的代际护航:环球家族信托通过资产隔离机制,将信托财产与个人财产分离,防范婚姻变动、债务危机等风险,委托人可设定个性化分配条款,确保子女教育、配偶生活等长期需求。更关键的是,信托财产不被视为委托人遗产,可规避遗产税。

企业治理的金融工具:IPO信托在资本市场扮演着精巧角色。拟上市公司创始人通过信托架构整合资产,防止因身故导致的股份冻结或分散。美团、B站等企业上市前即采用信托计划,避免传统代持的税务风险。

激励制度的核心载体:员工激励信托成为科技企业的“金手铐”。通过信托管理股票期权,既能保证公司控制权,又为员工设计税务优化方案。

保险金信托则融合了两种法律关系。当投保人设立保险信托后,理赔金直接进入信托账户,由受托人按约定条件管理分配。这种设计既可防止子女挥霍保险金,又能为富豪家族提供紧急现金流缓冲池。

图片源自网络,侵删

跨境棋局,香港信托的全球资产配置之道

在宗氏家族案例中,一个关键争议是宗庆后是否有效设立香港信托。这揭示了跨境资产配置的复杂规则——当内地富豪遭遇香港信托,法律适用需穿越双重体系。

内地居民在香港设立信托时,面临“法律适用分割”问题:境内不动产无法直接装入信托架构,需通过遗嘱另行安排。而动产分配则需遵循《中华人民共和国民法典》第149条,按被继承人住所地法律处理。

香港信托的隐私屏障成为另一吸引力。《香港隐私条例》保障客户资料安全,无需向任何国家或机构透露。信托本身无需登记,使财富分配在高度保密中进行——这正是宗氏案中原告需竭力举证信托存在的原因。

实际操作中,专业牌照构建了合规通道。自2018年香港实施TCSP牌照制度后,家族办公室、移民顾问公司等机构持牌开展信托服务。这些牌照持有者能合法设立离岸信托、搭建控股公司架构,为内地客户铺设跨境财富通道。

香港作为“超级联络人”的地理优势无可替代:既背靠内地市场,又享有资金自由流动的开放环境。当宗馥莉解释110万美元转账用于“越南工厂设备采购”时,凸显的正是在港信托账户支持全球商业布局的便利性。

制度警钟,宗氏争产案对财富传承的启示

宗庆后340亿遗产的教训在于:信托设立需专业规划,否则可能留下纠纷隐患。

回望宗庆后的财富安排,法律专家发现关键疏漏:未设信托监察人、受益人条款模糊。中华遗嘱库创办人陈凯指出:“若信托已有效设立并实际管理财产,核心在于信托合同原文条款”。

书面要式的重要性:香港《信托法》第8条要求设立信托必须采取书面形式。宗庆后据称的“口头指示”难以满足法律要件,成为案件致命弱点。

遗嘱与信托的协调艺术:当遗嘱写明“境外资产由独女继承”,与先前信托安排冲突时,需审视信托合同是否允许遗嘱干预。若无此约定,受托人可能拒绝执行遗嘱要求。

非婚生子女的权利边界:内地《民法典》第1071条确立非婚生子女平等继承权。但“继承权不等于最终分得财产”,有效遗嘱或信托可改变法定分配。

更深层问题是中国企业家的“传承认知赤字”。贝恩咨询数据显示,中国60岁以上企业家有70%未制定交接班计划。要知道制度设计永远无法消除人性纠葛,却能划定财富流转的理性疆界。

对正在接班的二代企业家们而言,这场争夺战成为一堂价值340亿的传承警示课:当一代创业者离去,真正守护财富跨越代际的,不是血缘纽带或口头承诺,而是阳光下清晰完备的法律设计和制度安排。

END

微信公众号

微信公众号